ジェネレーションギャップ

今年新しく入ってきたスタッフにシルク印刷のことを説明する際、「ほら、プリントゴッコと原理は一緒だよ」と言うと、彼女はポカンとした顔。まだ20代半ばの彼女は、プリントゴッコなるものを見たことも聞いたこともなかったのだ。

「昔、プリントゴッコという家庭用のおもちゃみたいな印刷機があって、年賀状なんかを印刷するときに使っていたんだよね」と話し始めたけど、それで伝わるはずもない。そもそもシルク印刷のことを説明していたのを思い出して、「まあ、それはいいか」と話題を戻した。

ちなみに僕はプリントゴッコが好きで、20年前くらいまでは年賀状の印刷に愛用していた。自分で紙に描いた絵が版になるのが楽しかったし、刷り上がったばかりのインクの匂いも好きだった。印刷した後、インクが乾く前にラメを振りかけて、キラキラした仕上がりにしたり、粉を振りかけてドライヤーで温めるとその部分が盛り上がるバーコ印刷のような効果になったり、今思えば印刷加工の勉強にもなったような気がする。

誰もが使うようなものではなかったけど、当時は誰もが知るプロダクトだった。初めて自分の絵がプリントできたときのの興奮や、インクジェットプリンターにはない印刷の風合いは、僕の記憶の中で今も残っているけれど、次の世代にはそれは忘れ去られていくのかもしれない。

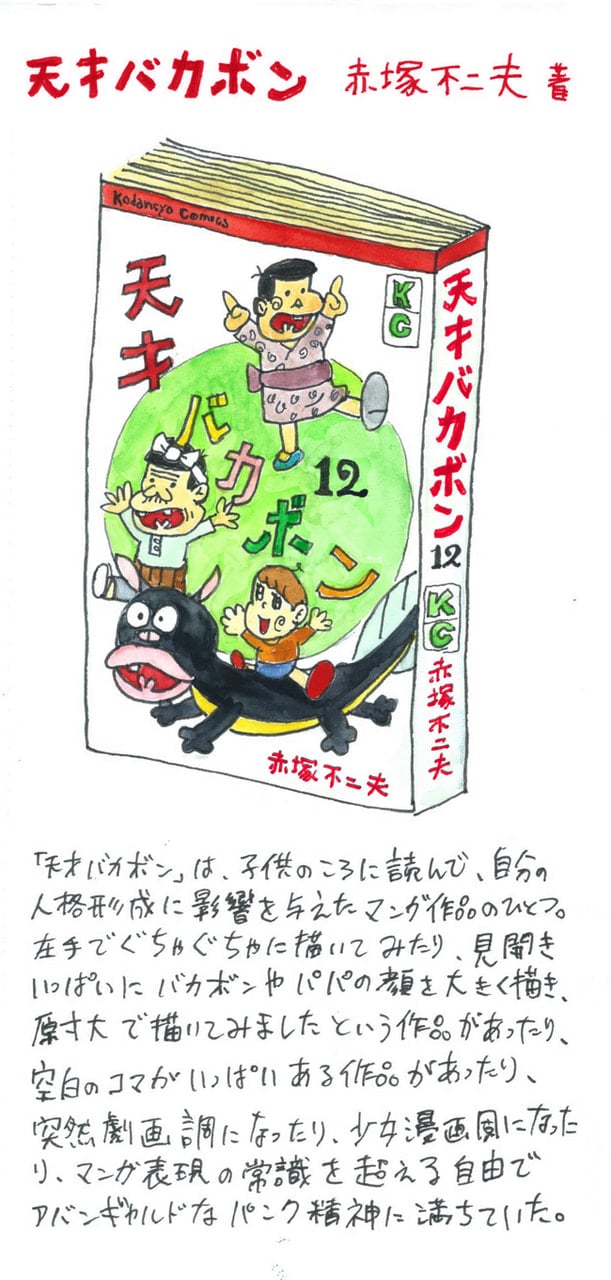

話は変わり、別のスタッフと電話で話していて、出産間近のスタッフのことが話題になり、「きっとバカボンのハジメちゃんみたいな子が生まれるよ」と言うと、「は?」と話が止まり、どうも意味が通じていない様子。でも、さすがに「天才バカボン」は国民的ギャグマンガだし、最近のCMや広告にだってそのキャラクターが登場している。「天才バカボンって知っているよね?」と僕が言うと、彼女は「バカボンは知っているけど、実際にアニメやマンガを見たことないし、ハジメちゃんは知らないです」と答えた。

「バカボンのパパとママの長男がバカボンで(分かりにくい)、ハジメちゃんはその弟だよ。生まれてすぐに言葉をしゃべり、計算もできて、なんでも知っている天才の赤ちゃんで、その上かわいいし、やさしいんだよ」と話はまたも横道にそれていく。

僕にとって「天才バカボン」は、「ドラえもん」、「あしたのジョー」、「ドカベン」、「火の鳥」、「はだしのゲン」などとともに子供の頃に読んで、自分の人格形成に大きな影響を与えたマンガ作品のひとつ。ナンセンスギャグだけでなく、その過激な実験性に子供ながらに衝撃を受けた。左手でぐちゃぐちゃに描いてみたり、1ページ毎にバカボンやパパの顔を大きく描き、原寸大で描いてみましたという作品があったり、描くのが面倒になったと、空白のコマがいっぱいある作品があったり、突然劇画調になったり、少女漫画風になったり……。マンガ表現の常識を壊す自由で挑戦的なパワーに満ちていた。

それにしても、ハジメちゃんが分からないとすると、この前のブログに書いたあしたのジョーの丹下段平のくだりも、きっと若い人には伝わっていないんだろうな。そんなことを思ってちょっと切なくなった。でも、僕だって、「鬼滅の刃」に、「ワンピース」や「スラムダンク」ですら読んだことはないから、世代の違いで影響を受けたものが変わるのは当たり前なのかもしれない。

とにかく、キャラクターとしての天才バカボンは、今でも知る人は多いだろうけど、アバンギャルドでアナーキーなパンク精神が作品に込められていたことを知る人は若い人には少ないと思う。

マッカラーズの小説『心は孤独な狩人』に、「残された人々の心の中に生き続ける限り、死者が本当に死ぬことはない」というフレーズがある。今はもう使うことがない道具に、すでに作者が亡くなってしまった作品も、それらに感動した記憶が心の中に残っていれば、ふと思い出して、新しいアイデアの源になることもあるし、明日へ向かう勇気を与えてくれることもある。

自分の記憶にあるそんな経験を共有することで、他の誰かの記憶にも生き続けることに微力ながらも貢献できればいいと思うのだけど、それは単なる年配者の懐古趣味なのかもしれないと思ったりもする。幸い僕のまわりには優しい人が多いから、バカボンだのロックだのと、つい調子に乗って話をしてしまうのだけど、気をつけた方がいいのかもしれないな。

ただ、デジタルが著しく進化する現代に、太古から変わらない紙に書くための道具を作ることを生業にする僕らは、その価値については、しつこく語り継いでいきたいと思う。